京都市北区にある源光庵は、青もみじが美しいお寺です。

紅葉の時期はもちろんですが、新緑の時期も美しい景色を楽しめます。

この記事では、2026年の源光庵の青もみじの見ごろの時期と、見どころやアクセス方法をお伝えします。

また、拝観時間や拝観料、拝観にかかる所要時間や御朱印情報もお伝えします。

源光庵2026年の青もみじの見ごろの時期は?

源光庵での青もみじの見ごろの時期は、4月中旬から8月ごろです。

特に、6月ごろまでに訪れると、暑さも避けられ、新緑のみずみずしい青もみじを楽しむことができます。

源光庵の見どころは?

源光庵の見どころを解説します。

私は、2023年5月下旬の平日に、源光庵を訪れました。

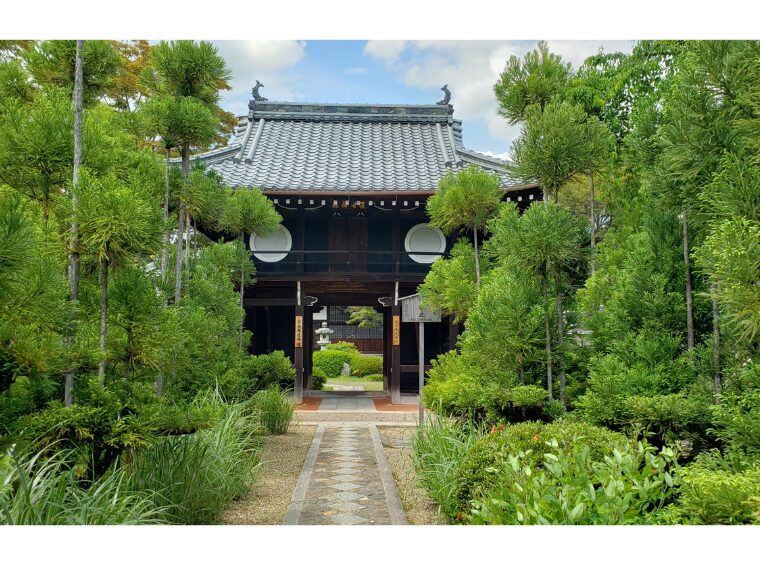

源光庵の入口です。

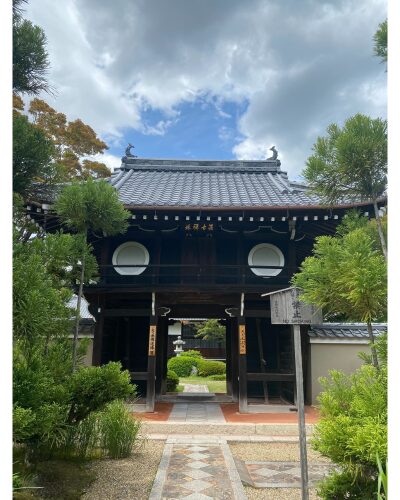

源光庵の入口を進んでいくと、山門が現れます。

山門をくぐり、源光庵の本堂へ進みます。

源光庵の本堂前も、草木がきれいに手入れされていて、青空に映えます。

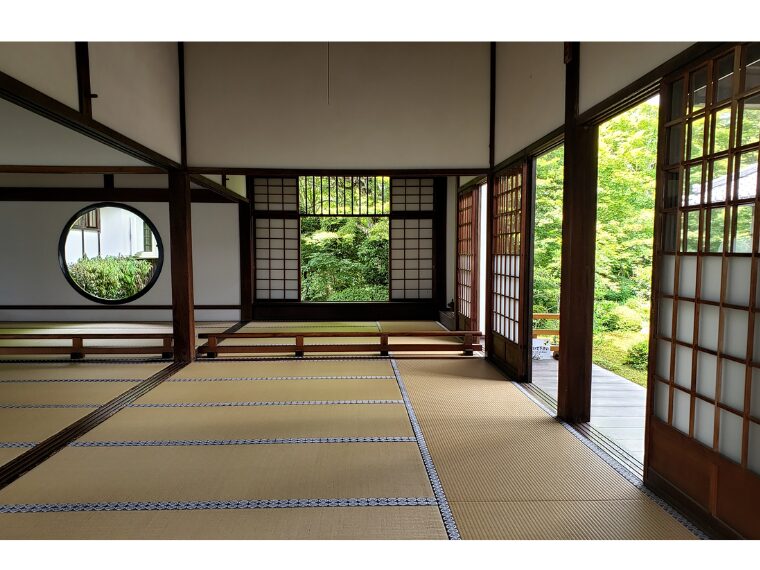

源光庵の本堂の中を進んでいくと、有名な「悟りの窓」と「迷いの窓」が見えてきます。

新緑の青もみじなどがとても美しいです。

源光庵は、2014年秋のJR東海「そうだ、京都、行こう」キャンペーンで、CMやポスターで取り上げられました。

左の丸窓が「悟りの窓」、右の角窓が「迷いの窓」です。

源光庵の「悟りの窓」と「迷いの窓」は、見る位置によって視界が変わり、それぞれ仏意がこめられています。

「悟りの窓」は、円型に「禅と円通」の心を表し、円は大宇宙を表現しています。

「迷いの窓」は、角型に「人間の生涯」を象徴し、生老病死の四苦八苦を表しています。

源光庵の血天井の歴史的背景は?

源光庵の血天井の歴史的背景について解説します。

写真には撮らなかったのですが、本堂内の天井に、伏見桃山城の遺構である「血天井」があります。

血天井は、1600年に徳川家康の忠臣、鳥居元忠の一党1800余人が、石田三成の軍勢と交戦するも討死し、残る380余人が自刃して相果てた時の痕跡です。

伏見城の廊下で自害した兵士たちの血痕が残る廊下板を、供養として、寺院の天井に使用しました。

血天井は、源光庵の他に、京都市東山区の「養源院」、京都市左京区の「宝泉院」、宇治市の「興聖寺」など数か所の寺院にあります。

いずれも、同じく伏見城の血痕の残る廊下板を使って、天井になっています。

足跡などの痕跡が、肉眼でも確認でき、凄みと迫力を感じました。

源光庵へのアクセス方法や定休日は?

源光庵へのアクセス方法を解説します。

- 地下鉄(烏丸線)北大路駅より市バス(北1号)系統玄琢(げんたく)行き乗車、「鷹峯源光庵前」下車、徒歩1分

- 四条大宮より市バス(6号)系統玄琢行き乗車、「鷹峯源光庵前」下車、徒歩1分

源光庵の、専用駐車場はあります(普通車15台分程度、無料)

源光庵の駐車場は、紅葉シーズンの11月ごろは使用禁止になる場合があります。

また、日曜日や、法要のある日は、早めに駐車場が満車になる可能性があります。

源光庵はの定休日は、基本的に無休ですが、法要などの行事があるときは、拝観中止になる場合があります。

詳しくは、源光庵の公式サイトをご確認ください。

源光庵へのアクセスは、最寄り駅がないため、電車でのアクセスは難しく、バスか車利用になります。

源光庵の拝観時間と拝観料は?

源光庵の拝観時間は、9:00~17:00(16:30 受付終了)

拝観料は、大人400円(紅葉の時期は500円)、小人200円

御朱印は、通常1種類あります(300円)

拝観にかかる所要時間は、30分程度です。

源光庵についてのまとめ

この記事では、源光庵の2026年の青もみじの見頃の時期や見どころ、アクセス方法などについてまとめました。

- 源光庵の青もみじの見ごろの時期は4月中旬から8月ごろ

- 源光庵へのアクセスは車かバス利用がおすすめ

- 源光庵の見どころは新緑に映える「悟りの窓」と「迷いの窓」

- 源光庵の拝観にかかる所要時間は30分程度

- 御朱印は通常1種類あります

源光庵は、「悟りの窓」「迷いの窓」からの景色が美しい、静かで素敵なお寺です。

紅葉スポットとして有名ですが、新緑の季節も、青もみじなどが美しく、癒されます。

ぜひ、ゆっくりと静かで落ち着いた雰囲気を味わいに、訪れてみてください!

京都の青もみじが美しい穴場スポットはこちら

コメント